Salgono a 22mila gli sfollati assistiti dalla Protezione civile. Venerdì nuovo decreto dal governo per snellire i tempi della burocrazia

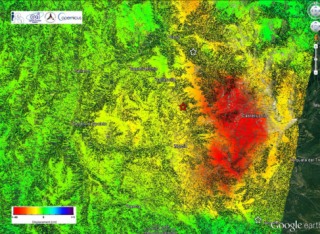

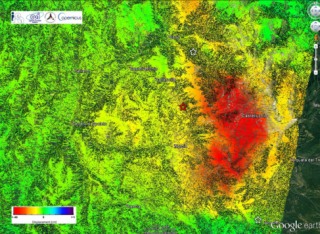

Un terremoto di magnitudo 5.9 il 26 di ottobre, seguito da un ancora più potente (magnitudo 6.5) solo 4 giorni dopo, hanno segnato i territori dell’Appennino centrale con una deformazione che si estende per circa 600 chilometri quadrati, una stima fornita da Cnr e Ingv sensibilmente in rialzo rispetto alla prima fornita che parlava di un’area di «circa 130 chilometri quadrati ed il cui massimo spostamento è di almeno 70 cm, localizzato nei pressi di Castelluccio». Che cosa sta succedendo? Per provare a definire il quadro della situazione è necessario ricomprendere nell’analisi il terremoto che il 24 agosto ha devastato Amatrice.

«Ogni volta che si sviluppa un terremoto lungo una superficie di faglia –spiegano proprio dal Centro nazionale delle ricerche– la zona ipocentrale si scarica (rilassamento) e vengono caricati i volumi adiacenti (lateralmente) alla faglia stessa. Tali volumi, sottoposti ad un nuovo stato di stress, possono cedere (rompersi) e generare terremoti a loro volta. Sono processi di propagazione laterale della sismicità (contagio) relativamente frequenti, già osservati in altre aree sismiche della Terra come per esempio in Turchia, California e Haiti. Questo processo sta coinvolgendo l’Appennino centrale in questi mesi. Il terremoto si è spostato da Amatrice verso nord, nell’area di Visso e Ussita, e da questi luoghi oggi nuovamente verso sud nell’area di Norcia, dove il terremoto di Amatrice di agosto si era arrestato. Gli intervalli di tempo tra un terremoto forte ed una altro forte adiacente possono essere di anni o decine di anni, ma anche giorni o mesi come sta accadendo oggi in Appennino centrale. Purtroppo non siamo in grado di prevedere quando e come tale sequenza sismica andrà a scemare, né possiamo in linea teorica escludere altri terremoti forti come e più di quelli avvenuti fino ad oggi in aree adiacenti a quelle colpite in questi mesi. Va però detto che se da una parte questa sequenza è fortemente preoccupante, dall’altro lato la propagazione laterale fa sì che si verifichino una serie di terremoti forti ma non fortissimi. Molto peggio sarebbe se tutti questi segmenti della faglia (Amatrice, Visso, Norcia) si fossero mossi tutti insieme generando un terremoto di magnitudo almeno 7.0».

Poteva dunque andare peggio, anche se certo non è possibile parlare di fortuna. Le prime ricognizioni in seguito alle scosse di ottobre contavano circa 2mila nuovi sfollati, mentre oggi dalla Protezione civile dichiarano essere 22mila le persone assistite a partire dal 24 agosto: 17.500 nelle Marche, 3.300 in Umbria, 800 nel Lazio e 500 in Abruzzo. Duecento di loro sono oggi in tenda, 6.700 presso strutture alberghiere lontano dalle loro case, quasi 15.400 sono invece le persone assistite nell’ambito del proprio comune (di queste, quasi 14mila in palazzetti).

«Vorrei che non sfuggisse a nessuno l’entità del sisma di cui parliamo – ha commentato il premier Renzi –Abbiamo avuto un terremoto 6.5 che è il peggiore dai tempi dell’Irpinia. È fisiologico che ci siano preoccupazioni ma ce la faremo. Ci vogliono energia e decisione, la sfida è tutt’altro che facile: tutta l’Italia deve essere vicina a chi e stato colpito dal terremoto». Entro questa settimana (il premier lo ha annunciato per venerdì) il Consiglio dei ministri dovrebbe emanare il nuovo decreto-legge con le misure per le zone terremotate, finalizzato «a rispondere all’eccezionalità della situazione che si è determinata accelerando ulteriormente le procedure e consentendo risorse aggiuntive di personale a disposizione degli enti locali per far fronte alle centinaia di migliaia di verifiche tecniche che andranno effettuate».

In condizioni di precarietà disarmante, è proprio la soffocante macchina della burocrazia che – a fronte di quella messa immediatamente in moto dalla Protezione civile – rischia oggi di frenare la possibilità di mettere il più rapidamente possibile in sicurezza le aree coinvolte dalle scosse per poi ricostruire. Con il nuovo decreto il governo punta dunque ad allentare, quantomeno in condizioni di emergenza, i nodi asfissianti della burocrazia. Poi però serviranno nuove risorse per gli investimenti, rispetto a quelle già individuate. Quali?

Come presidente dell’Anci, l’Associazione nazionale dei comuni italiani, Antonio Decaro ha dichiarato che sosterrà le richieste dei comuni colpiti al governo: «Assumere tecnici che lavorino alla messa in sicurezza degli edifici e avere deroghe per far ripartire le attività e i luoghi simbolo delle loro comunità, dalla pasticceria, alla Chiesa, all’Università. E se l’Unione europea porrà dei vincoli alla ricostruzione – ha concluso Decaro – allora noi faremo scrivere la lettera di risposta ai sismologi. Perché i nostri paesi non possono restare macerie di un terremoto».

Le possibilità, però, non si esauriscono qui: Ermete Realacci, presidente della commissione Ambiente della Camera, propone – data «la gravità e drammaticità dei danni subiti dal patrimonio storico-culturale delle aree colpite» dal terremoto – di «destinare tutti i fondi dell’8 per mille dello Stato, per almeno 10 anni, alla ricostruzione e al restauro dei beni colpiti. Un patrimonio che rappresenta parte fondamentale dell’identità dell’Italia e dell’Europa. Questa finalità è prevista dalla legge e viene incontro anche ad alcuni rilievi avanzati dalla Corte dei Conti sull’impiego dell’8 per mille da parte dello Stato».

Leggi anche: Terremoto in centro Italia, geologi: «Un evento come quello non deve fare vittime…

Commenti